대법원장도 "판결문 쉽게 쓰기 중요"

전문가 "한자어 없애는 작업 필요해"

"법관 증원돼야 쉽게 쓰기 노력 가능"

|

지금의 어렵고 복잡하고 긴 판결문이 사법 접근성 향상을 가로막고 사법부의 심각해진 재판 지연의 원인이 되고 있다는 지적도 나온다. 법관들이 판결문 작성에 많은 시간을 할애하다 보니 사건 처리가 늦어지고 그만큼 질 좋은 재판을 보장받기 어렵다는 것이다. 조희대 대법원장도 최근 기자들과 만나 "판결문을 간이하게(쉽고 간편하게) 쓰는 것이 중요하다"며 "국민이 알기 쉽게 하기 위함도 있지만, 예전과 달리 법관이 주말까지 밤늦게 일할 수 없는 시대가 됐기 때문"이라고 말했다.

아시아투데이는 25일 제61회 법의 날을 맞아 국민 눈높이에 맞는 판결문에 대해 고찰하는 기획 시리즈를 시작한다.

◇ 너무나도 불친절한 판결문 속 낯선 단어들

대기업 홍보팀에 근무하는 A씨는 최근 회사가 벌인 소송의 1심 판결문에서 '지득(知得·알게 된)한 것으로 보이는'이라는 단어를 보고 무슨 뜻인지 몰라 검색해 봤다고 말했다. A씨는 "처음에는 '취득한'의 오기인 줄 알았는데 법률 용어였다"며 "나만 무식한가 싶었는데 주변 동료들도 처음 본 단어였다고 했다"고 전했다.

서울중앙지법에 출입하는 B 기자는 "최근까지도 재판부에서 선고를 내리면서 '개전의 정'과 같이 일반인들이 쓰지 않는 단어를 쓰고 판결문에도 기재하는 경우가 있다"며 "법무부 권고대로 '뉘우치는 마음가짐'으로 바꿔 써도 될 텐데 하는 아쉬움이 남는다"고 말했다.

그러면서 "양승태 전 대법원장의 '사법농단' 사건 1심 판결문이 3200쪽인데 이걸 처음부터 끝까지 읽는 사람이 과연 있을까, 판결문을 쓴 판사들은 얼마나 힘들었을까 싶었다"고 덧붙였다.

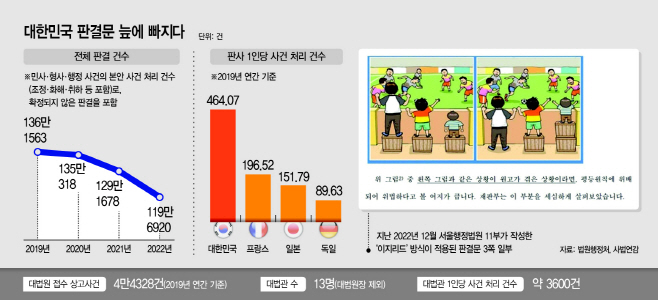

판사들도 할 말은 있다. 법원행정처와 사법연감 등에 따르면 국내 민사·형사·행정 사건 본안 사건 처리 건수(조정·화해·취하 등 포함)는 △2019년 136만1563건 △2020년 135만0318건 △2021년 129만1678건 △2022년 119만6920건으로 갈수록 줄어들긴 했지만 여전히 100만건을 훌쩍 넘는다.

이에 판사 1명이 1년 동안 담당하는 재판은 평균 400~500건에 달한다. 산술적으로 매일 1건 이상 판결문을 써내야 하는 상황이다. 이는 프랑스(196.52건)의 2배가 훌쩍 넘고, 독일(89.63건)의 5배에 달한다. 2019년 기준, 대법관 1명이 처리하는 사건 수는 약 3600건이다.

|

매일 쏟아지는 사건에 판사들은 판결문을 읽는 사람 입장을 고려해 쓰기보다 기존의 학습한 법률 용어대로, 관행처럼 굳어진 작성 방식을 선호할 수밖에 없다고 말한다.

경력법관인 C 판사는 "법관 입장에서는 쓰던 대로 쓰는 것이 좋고 편할 때가 많다. 1심에서 소위 튀는 판결문을 쓰면 항소심 재판부가 어떻게 받아들일까를 생각해서 주저하는 경우도 많은 듯하다"며 "판결문 쉽게 쓰기는 법원 전체가 함께 바뀌지 않으면 안 되는 일"이라고 전했다.

민사단독 경험이 있는 판사 출신의 D 변호사는 "승소한 사람들은 판결문에 별 관심이 없고, 패소한 사람들은 '왜 내 입장은 판결문에 한 줄도 없느냐'고 하소연한다. 판결문이라는 게 승패에 대한 결정문과도 같지만 때로는 과정과 궁금증을 해결하는 답변지처럼 쓰일 필요가 있다"고 전했다.

그동안 판결문 쉽게 쓰기에 대해 주목할 만한 노력이 없었던 건 아니다. 2022년 12월 서울행정법원 행정11부가 작성한 이지 리드(easy read) 판결문이 대표적인 예다. 담당 재판부는 장애인인 원고 측이 "수어 통역을 위해 알기 쉬운 용어로 판결문을 써 달라"는 요청을 받고 법률적 상황을 쉽게 묘사한 그림 삽화를 넣고 '원고의 청구를 기각한다'는 딱딱한 문장 대신 '안타깝지만 원고가 졌습니다'라는 일상적 표현을 사용해 눈길을 끌었다.

다만 이지 리드 판결문 작성의 경우 더 긴 시간과 정성이 필요한 만큼 근본적인 대안은 아니다. 그럼에도 전문가들은 판결문 쉽게 쓰려는 노력이 결국 질 좋은 재판을 보장하고 사법 신뢰도를 높이는 현실적인 대안이 될 수 있어 '오래된 관행'을 깰 필요가 있다고 지적한다.

홍완식 건국대 로스쿨 교수는 "판결문 작성의 관행을 떨쳐버리는 것은 쉽지 않다. 과거 알기 쉬운 법전 만들기를 시도했을 때도 용어를 고치면 의미가 변질된다는 저항이 있었다"며 "법관들로서는 오독 가능성을 조심할 수밖에 없을 것"이라고 말했다. 홍 교수는 이어 "국민들이 판결문에 친숙해지려면 쉽게 읽을 수 있는 문장 구조와 단어로 쓰여야 한다. 그걸 위해 법령 자체도 쉽게 설명해야 하고, 한자어나 일본어를 없애는 작업을 계속해야 할 것"이라고 덧붙였다.

이창현 한국외대 로스쿨 교수는 "기본적으로 국내 법률이 외국법을 고치는 과정에서 한글화가 덜 된 측면이 있다. 의학 용어가 어렵듯이 법률 용어도 압축적인 표현을 하다 보니 한자어를 아직도 많이 쓸 수밖에 없는 현실"이라며 "더 나은 판결문에 대한 경쟁도 필요한데 이는 판사 인력을 증원하는 문제와 연결됐다. 판사가 늘어 업무가 분담돼 여유가 생겨야 판결문을 잘 쓰려는 노력이 생기고 일반 국민들이 읽기 좋은 판결문이 나올 수 있을 것"이라고 제언했다.